El ajedrez –espejo de la guerra, cifra y forma del mundo– ha espoleado la imaginación de los hombres a lo largo de los siglos y dado pie a numerosas obras de arte. Borges le dedicó dos bellos sonetos; Nabokov una novela, La defensa, que es un lúcido estudio de la locura; Arrabal, La torre herida por el rayo, un prodigio de imaginación tan brillante en su desarrollo y en su sorpresa final como un sacrificio de Anderssen.

Poco antes de suicidarse en febrero de 1942 en Petrópolis, Stefan Zweig escribió su último libro con el ajedrez de fondo. La Novela de ajedrez se abre con el retrato de Mirko Czentovic, actual campeón mundial, un hombre no muy inteligente, tampoco brillante ni ingenioso, pero que resulta invencible ante el tablero. Si el ajedrez es un arte, si en sus sesenta y cuatro casillas se ocultan tramas inesperadas, batallas silenciosas y secretas sinfonías, entonces Czentocvic (que en cierto modo parece un antecedente literario de Bobby Fisher) es el intérprete supremo. Con suma habilidad, Zweig despoja a su campeón de cualquier atractivo: se trata de un ignorante, un hombre prácticamente analfabeto, mal educado, un hijo del pueblo –en el sentido más estricto de la palabra– que ha ascendido hasta la cúspide de ese deporte de caballeros gracias a un don natural absolutamente inexplicable.

Por uno de esos azares de la vida, el narrador se halla en el mismo barco que Czentocvic, donde mata el tiempo jugando partidas por dinero y, en un principio, fantasea con la idea de conversar con el campeón, aunque pronto comprende que eso es como intentar auscultar una piedra. Czentocvic, que apenas sabe hilar dos frases seguidas, gana una partida tras otra con una facilidad insultante y unos modales groseros que sólo irritan más a la media docena de caballeros que juegan contra él. De pronto, un curioso irrumpe en mitad de la partida y, gracias a sus sugerencias, los caballeros consiguen tablas. Por primera vez Czentocvic levanta la cabeza del tablero y mira a los ojos a alguien.

La gran argucia narrativa de Zweig consiste en haber demorado la presentación del personaje principal hasta casi la mitad de la narración. Todo lo anterior son preámbulos, del mismo modo que los primeros movimientos de una partida suelen ser poco más que reflejos estudiados para sacar rápidamente las piezas y abrir el campo de batalla. Pero qué pausada, qué serena es la demora de Zweig, con qué astucia va cerrando la trampa. El desconocido que irrumpe en la partida es el verdadero centro de la obra, el artista temperamental para quien el ajedrez lo fue todo, la pasión y el amor, la razón y la locura, la vida y la muerte. En realidad, según cuenta más tarde, ni siquiera es un jugador profesional, sino un pobre hombre secuestrado por los nazis y sometido a una terrible tortura psicológica. Solo en una celda, sin más compañía ni entretenimiento que una terrible y puntual gota de agua, tuvo que recurrir al ajedrez para no volverse loco, a forjar figuritas con migas de pan y a jugar con los rombos de la colcha. Y luego, cuando los guardianes descubrieron su ardid y le quitaron las figuras, a entablar partidas fantasmales con la sombra de un enrejado en la ventana. Pocas veces un escritor se ha asomado al abismo de la demencia con la serenidad de Zweig y pocas veces un lector emergerá de la experiencia vicaria de la literatura con la sensación de no haber salido del todo indemne. En una trama absolutamente elemental que no abarca un centenar de páginas, Zweig es capaz de intercalar dos historias a cual más distinta, sin que ni la tensión ni la estructura narrativa se resientan.

Hay una formidable adaptación cinematográfica de la novela, Juego de reyes (1960), de Gerd Oswald, con Curd Jürgens, Claire Bloom y Mario Adorf. La vi una vez hace ya muchos años, en televisión, y me quedé literalmente sobrecogido ante los monólogos del protagonista desdoblado en blancas y negras. Por aquel entonces ni siquiera había leído el libro y tampoco sabía que Zweig había puesto fin voluntariamente a su vida en su exilio brasileño al poco de acabarlo. Lo encontraron en la cama junto a su esposa Lotte, vestidos ambos, las manos enlazadas en un último acto de amor, la cabeza de ella apoyada en el hombro de él. Llevaban casi ocho años huyendo juntos, desde que Zweig escapó de Austria en 1934 y su esposa le sorprendió con Lotte, por entonces su secretaria, en un hotel de la Costa Azul. Vagabundearon por Francia y Gran Bretaña hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces se trasladaron a Nueva York, una ciudad que Zweig acabó aborreciendo y donde causó un gran escándalo por su negativa a criticar a Hitler. "Nunca hablaría contra Alemania" dijo. "El artista que cree en la justicia nunca puede fascinar a las masas ni darles eslóganes". Cansado de encontrarse con refugiados, se consideraba ya "un experto en visados". Le confesó a un amigo, el escritor Klaus Mann: "No somos sino fantasmas o recuerdos".

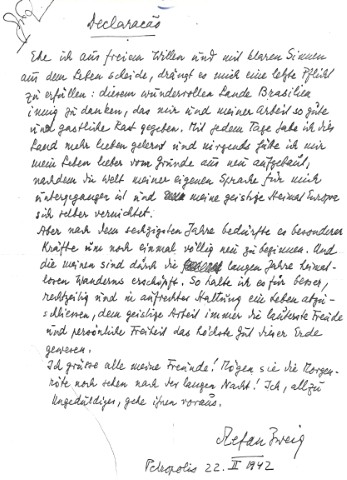

Brasil, que lo había recibido como a una estrella en 1936, no le trató demasiado bien en esta segunda y definitiva visita. La prensa local lo criticó por un ensayo sobre el país (Brasil, país del futuro) que juzgaron como un halago para la dictadura de Getúlio Vargas. Zweig se instaló en Petrópolis, en las afueras de Río de Janeiro, junto a su mujer y releyó a los clásicos durante sus últimos meses: Goethe, Tolstoi y, sobre todo, Montaigne. Regaló sus libros a una biblioteca, la mayoría de sus manuscritos a diversos archivos y su fox terrier a su casera, a quien dijo que había tomado una decisión distinta a la "de seguir alquilando su hermosa casa". Después quemó algunos papeles en el jardín e invitó a cenar a un amigo dos días antes de ingerir el veneno. En la nota de suicidio confesaba que no podía soportar la pérdida de su patria espiritual, Europa, la cual se había destruido a sí misma en una guerra homicida. Hablaba también de su propio deterioro físico, tal vez porque, aunque sólo contaba 60 años, Zweig siempre había tenido un miedo cerval a la muerte. La última línea decía: "Saludo a todos mis amigos. Quizá ellos vivan para ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, más impaciente, me voy antes que ellos". Fue una decisión cuidadosamente planeada y meditada, como un sacrificio de ajedrez.

Gracias por el artículo.

Un buen artículo más de David Torres al que leo siempre que tengo ocasion. Admiro su capacidad de análisis y de trabajo. Un placer,