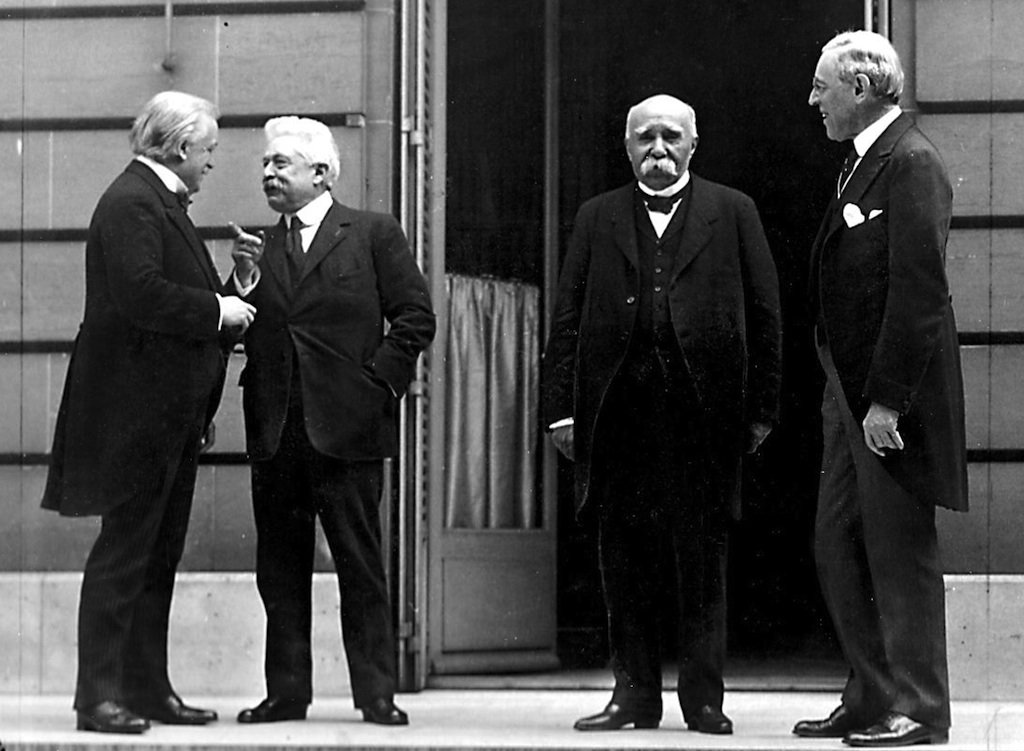

En 1919 París se convirtió en el centro del mundo. La Europa en ruinas y unos Estados Unidos eufóricos por la victoria a la que habían contribuido de manera determinante, permitieron a la capital de Francia, el país más castigado por la guerra, simbolizar la administración de la paz en un encuentro que duró seis meses, y en el que los representantes de las tres principales potencias vencedoras (Georges Clemenceau, jefe del Gobierno de Francia; David Lloyd George, primer ministro de la Gran Bretaña y Thomas Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos), con sus delegaciones numerosísimas de asesores, expertos y una nube de colaboradores, periodistas y peticionarios de todo el mundo, trataron de establecer, a remolque del idealismo del presidente norteamericano, las bases de la paz universal que, en adelante, deberían regir las relaciones y progreso de los pueblos y naciones. Antes habrían de conformar el mapa de los territorios de los nuevos estados y, necesariamente, consensuar el complicado trazo de sus fronteras, tras el desmoronamiento de los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano.

La Conferencia de Paz, en la que se excluyó humillantemente a los vencidos, fue en realidad la plasmación de las condiciones, negociación bilateral y final ratificación de los tratados de paz con cada uno de los países derrotados, tratados que fueron firmados en palacios y fechas distintas, luego del primero, más duro y difícil al que fue sometida Alemania en el palacio de Versalles el 28 de junio de ese año, y cuyo complicado y escabroso desarrollo propiciaría el caldo de cultivo idóneo para la germinación fulminante del nazismo en los años veinte y su acceso y ascenso al poder a partir de 1933. Tanto Clemenceau, como Lloyd George y Wilson estaban de acuerdo en que la política de Guillermo II y el seguidismo de la propia nación alemana eran los culpables de la guerra, pero más allá del destronamiento del káiser, el planteamiento de las condiciones de la paz, su procedimiento, aplicaciones y consecuencias les llevaron a un manifiesto desacuerdo.

Francia buscaba el desquite con Alemania, herida profundamente por la derrota de la guerra franco-prusiana de 1870-1871, de la que salió la Alemania unida, tras la proclamación de Guillermo I de Prusia como emperador de Alemania el 18 de enero de 1871, en el Salón de los espejos del palacio de Versalles. La anexión entonces de Alsacia y Lorena al nuevo imperio y su recuperación por Francia después de la Gran Guerra fue un bálsamo derramado sobre el resentimiento ardiente del patriotismo francés, pero no era suficiente. Clemenceau les devolvió la humillación, haciendo que la Conferencia de Paz comenzase en el mismo palacio de Versalles el 18 de enero de 1919. Intelectual agudo, sarcástico, ácido; con una radicalidad un tanto dieciochesca, consumado seductor de mujeres (“Nunca en la vida –decía- he tenido necesidad de suplicar a las mujeres”), amigo de Émile Zola, con quien, entre otros, consiguió que se reabriera el caso Dreyfus, Clemenceau pensaba que Alemania debía ser drásticamente desmilitarizada, invadida en parte de manera cautelar y castigada a pagar por daños y reparación de guerra de modo oneroso y ejemplar (140.000 millones de marcos-oro a pagar en los veinticinco años siguientes). Había que parar los pies al monstruo, desactivarlo hasta nuevo aviso, sobre todo hasta que se pasara el miedo. Y había que hacerlo con todas las consecuencias, algo que no terminaba de cuadrar en la mente pragmática, clarividente y suavemente taimada de Lloyd George. Pensaba éste que la derrota de Alemania no debía llegar hasta su destrucción, porque ello supondría un grave problema para Europa y, desde luego, para Gran Bretaña y su imperio, ahora que había recuperado el dominio de los mares y el control de las colonias alemanas. Pero además, y aquí hilaba más fino, la destrucción de Alemania dejaría un enorme campo abierto para la expansión de Rusia y su revolución, una gran incógnita en plena guerra civil no despejada, pero una indudable amenaza ya para las democracias europeas.

A Lloyd George le separaba un mundo de Clemenceau, y a los dos muchas diferencias con el presidente Wilson, la gran estrella que llegó a Europa en el invierno de 1918 y se paseó triunfante por las capitales europeas en loor de multitudes, como un libertador. En el libro ya clásico, espléndido, sobre esta Conferencia de Margaret Macmillan (París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo, Tusquets, 2011, inexplicablemente agotado en esta coyuntura de celebración), en el que se hace un retrato de muy fina precisión sobre estos y otros muchos personajes importantes de aquel acontecimiento, hay un apunte que resume muy bien la expresión y alcance de los tres más importantes: Lloyd George era un gran orador, simulaba como actor espontáneo el papel minuciosamente aprendido; Clemenceau se expresaba con una claridad y un sarcasmo abrumadores; Wilson predicaba. Se vino a Europa convencido de que con él llegaba la redención definitiva para la paz mundial, asunto impensable en manos de europeos. Se trajo dos recetas que consideraba infalibles para el reto de tamaño arreglo: los famosos Catorce Puntos, algunos de ellos indigeribles para los estómagos europeos, y la creación de la Sociedad de Naciones, una organización de nuevo cuño que preservaría en adelante la paz en el mundo y evitaría un nuevo cataclismo como el que acababa de cerrarse.

Los Catorce Puntos se los ventiló de un brochazo Clemenceau, después de despacharse a los dos colegas con una estocada: “Me encuentro entre Jesucristo por un lado [Wilson] y Napoleón Bonaparte [Lloyd George] por el otro”. Y ya en plena esgrima con el presidente norteamericano: “¡Qué ignorancia de Europa, y qué difícil era todo entendimiento con él! Creía que todo podía hacerse por medio de fórmulas y catorce puntos. El propio Dios se dio por satisfecho con diez mandamientos. Wilson nos endilgó modestamente catorce puntos… ¡Los catorce mandamientos de la teoría más vacua!”. El nuevo orden de cosas (The new order of things) de Wilson dio pábulo a un concepto que traería cola y ríos de sangre hasta la fecha: la autodeterminación de las naciones. La palabra se puso de moda en París y en Europa entera, y el babeo de los nacionalistas de naciones y nacionalidades, tanto tiempo subyugados bajo imperios multinacionales, les llevó a creer llegado el momento y la oportunidad de asaltar su trocito de poder. El propio Wilson quiso rectificar a finales de 1919, pero ya era tarde. La historia y sus siniestras consecuencias son conocidas a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del vigente. Por eso sorprende la lucidez del comentario del asesor militar norteamericano de la propia Conferencia, Tasker Bliss, que, en carta a su esposa desde París, le predijo otros treinta años de guerra en Europa: “Las ‘naciones sumergidas’ están aflorando a la superficie y en cuanto aparecen, se lanzan a la garganta de alguien. Son como los mosquitos… sanguinarios desde que nacen”.

En cuanto a la Sociedad de Naciones, en poco más de veinte años se convirtió en el modelo de los fracasos, empezando porque ni siquiera el propio Congreso norteamericano aprobó la firma de los Estados Unidos. Luego vendría un rosario de nuevos desastres: Manchuria (1931), Etiopía (1935), España (1936)… hasta alcanzar el apocalipsis en 1939 con la II Guerra Mundial. Mientras se desarrollaban sesuda y pesadamente las sesiones más importantes de la Conferencia de Paz de París en los primeros meses de 1919, la realidad de pueblos y naciones no siempre coincidía con sus designios, desbordados violentamente en muchas de las partes que aquella convención trataba inútilmente de ordenar. Los años veinte se preñaron de un odio intenso y latente, redivivo, que muy pronto arrasaría de nuevo la tierra.

Qué buen relato, señor García Simón. Estremece leerlo y sabernos donde estamos. Poco aprende la Europa de los «nacionalismos sanguinarios».