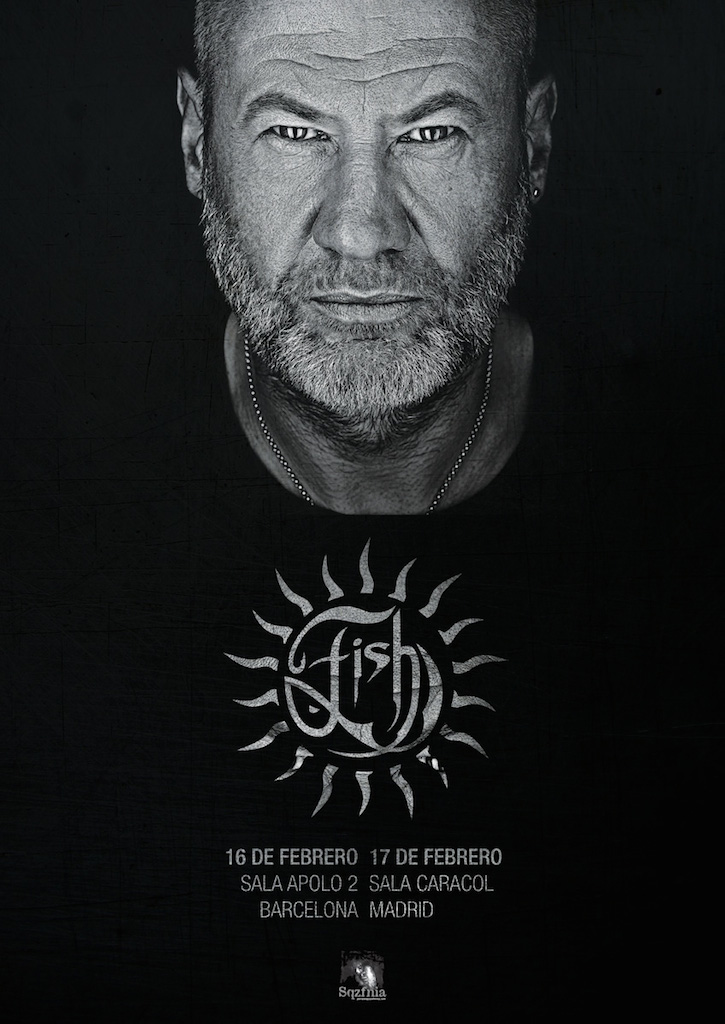

Fish se llama en realidad Derek William Dick y es un hombretón enorme, de casi dos metros, ciento y pico kilos, y cincuenta y siete años de edad, pero aparenta cinco más, por lo menos. El mote de Fish es bastante tonto, se lo pusieron durante un viaje que realizó a Alemania en 1978, por su costumbre de pasar largas horas leyendo en la bañera. Como a otros músicos del mal llamado rock progresivo, a Fish lo persiguen diversas leyendas, unas ciertas y otras no tanto. Una de las más persistentes es la de la similitud de su canto y su estilo en escenario con los de Peter Gabriel, algo quizá más evidente en los primeros discos de Marillion, cuando en la formación todavía pesaba mucho el legado de Genesis, de Yes e incluso de King Crimson, pero que ahora apenas es un recuerdo. Otra de las leyendas que le persigue es su afición al tabaquismo, que le costó un largo exilio de los escenarios por una operación en la garganta y una supuesta pérdida de sus capacidades vocales.

Esta última historia, la de su afición al fumeque, quizá sea cierta después de todo, pues estamos en un bar esperando que la Sala Caracol abra sus puertas, cuando Fish entra enfundado en una frondosa coreana y escoltado por un par de amigos, y se dirige de inmediato a la máquina de tabaco. De repente lo tengo a menos de tres metros de mí, más o menos treinta años después de aquel concierto en la Sala Canciller, durante la gira del Fugazi, en que apareció su rostro flotando entre las tinieblas, radiante de pintura fluorescente, como un Gabriel de la NBA transmutado en leñador escocés. Yo estaba en las primeras filas y, lo mismo que ahora, casi podía tocarlo. En el bar, entre cerveza y tapas de tortilla, algunos fans se arremolinan a su alrededor y le dicen si puede hacerse una foto con él, petición a la que Fish accede, aunque se ve que le empuja el ansia de salir al frío de la calle y fumarse un pitillo. Cuando le pido a mi amiga Lucía que saque su móvil para hacerme una foto con él ya es demasiado tarde.

Tras una hora de retraso, con el escaso público agolpado contra el escenario, el concierto comienza y desde los primeros acordes, queda claro que Fish, al que acompañan cuatro soberbios escuderos, no ha venido simplemente a cumplir el trámite de presentar su último disco, A Feast of Consequences. A estos encuentros con el misterio venimos los de siempre, los que seguimos la estela del viejo pez allá desde los años ochenta, junto con unos pocos iniciados. En cuanto me enteré que Fish venía a Madrid intenté reclutar a unos cuantos amigos incondicionales: a Francis García Carrasco, pianista y teclista, que no podía venir porque la tarde del martes le tocaba ensayo; a Sergio Rodríguez, locutor de radio con el que comparto preferencias musicales, que declinó porque tenía cita con el médico; al poeta Juan Manuel Navas, que me regaló el primer disco de Fish en solitario, Vigil in a Wilderness Mirrors, y que se disculpó por la gripe y sus ineludibles obligaciones paternales. De manera que, tras tantas deserciones me traigo a mi amiga Lucia Hadjis, que no conoce de nada ni a Fish ni a Marillion, y que es más de blues que otra cosa, pero que se apunta a un bombardeo. Lucía, además de cumplir sus labores de fotógrafo, me servirá para demostrar una hipótesis mía sobre el rock sinfónico en general y sobre Fish en particular: que esta música, tachada de fatua y de compleja, en realidad es hermosa, melodiosa, pegadiza y si nunca has visto a uno de los grandes en directo es como oír por primera vez el mar.

Entre canción y canción, Fish bromea sobre su calva y sus gafas, que necesita para leer las letras de las nuevas canciones. “Veo muchos brillos entre el público” dice. “Brillos, brillos, brillos. Veo también muchas gafas”. El paso del tiempo se percibe en su cabezota pelada y tal vez en ciertos tonos roncos de su voz que, sin embargo, sigue sonando espléndida, con ese característico maullido que araña y acaricia. Y eso que la voz de Fish, las noches de concierto, siempre tiene mucho trabajo. A la media hora de música, se detiene para explicar una historia sobre la suite de cinco canciones que va a interpretar una continuación, The High Wood, una tremenda partitura que rememora la batalla de Arrás en la Primera Guerra Mundial, un combate sanguinario donde perdieron la vida miles de soldados. En Arrás luchó su abuelo y la suite es un círculo de vida y muerte donde se anudan tres generaciones de escoceses: su abuelo, su padre y el propio Derek.

A partir de esa exhibición de poderío, Fish se quita las gafas, se pimpla una botella entera de agua para aclarar la voz y se sumerge de lleno en el pasado. La sala, a pesar de su pésima acústica, va caldeándose con la ejecución de algunos temas ya mitológicos: Credo, Big Wedge, el bellísimo y ya remoto Vigil y el no menos remoto Heart of Lothian, de Marillion, cuyo inolvidable estribillo la audiencia corea a gritos como si allí ya fuéramos todos escoceses. De propina, la danza highlander de The Company precedida por el fasto infernal de Incubus, una de las joyas de sus tiempos gloriosos con Marillion. Treinta años antes, en la sala Canciller, había dos punkis borrachos que nadie sabía por qué se habían metido allí y que terminaron vomitando en un sofá. Treinta años después, la pareja de punkis se ha metamorfoseado en dos noruegos cuarentones y bobos que tampoco dejan de incordiar, pero que han venido sólo para que el círculo se cierre, aunque en esta pecera falte el humo. Al salir al invierno crudo de Madrid tarareando antiguas melodías, sacudiéndonos escamas, todos somos peces un poco más viejos, más calvos y más vivos.